М.И.Свидерская

"Девочка на шаре" и "Девушка с лотосом"

|

|

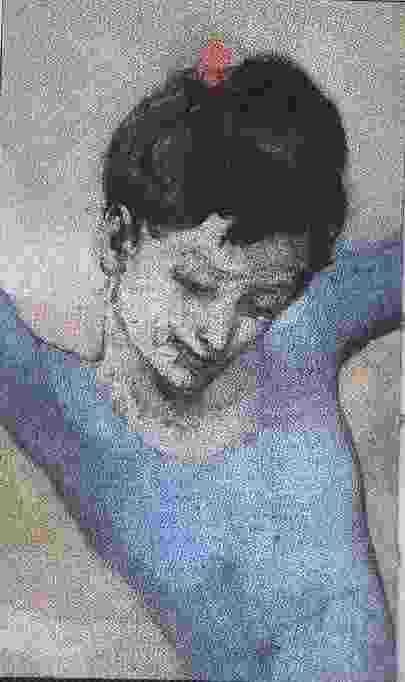

Пабло Пикассо. «Девочка на шаре». 1905. Холст, масло. 147 х 95.

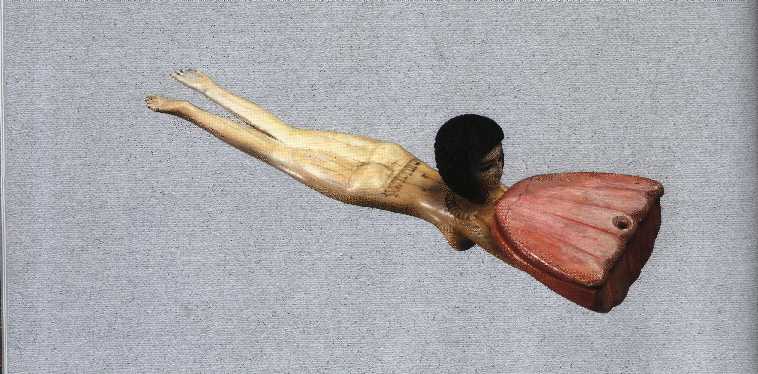

«Девушка с лотосом». Туалетная ложечка для притираний в виде плывущей женской фигурки. XVIII династия. Начало XIV века до н.э. Черное дерево, кость, инкрустация.

Два образа, отмеченные обаянием пленительной женственности, той, что рождается на переходе от отрочества к юности. Один овеян легким весенним дыханием пробуждающейся девической грации и нежности, по-северному робкой и скрытой под внешней бесполостью угловатого подростка; другой – по-южному чувственен, с едва ощутимым отпечатком неги, подобный готовому раскрыться бутону, от почти детства способный стремительно шагнуть к расцвету – налиться щедрой полуденной полнотой ранней зрелости.

Они схожи между собой. Темноволосые округлые головки на прямом стерженьке шеи. Светлые лица с длинными росчерками бровей и узким маленьким подбородком. Хрупкие, стройные, чуть вытянутые – «долгие» (И.А.Бунин) фигурки с открытыми, ясными абрисами: одна тесно обтянута цирковым трико и охвачена графически четким контуром – границами плоского цветового пятна, обозначающего ее на поверхности картины, другая целиком обнажена и даже не вырисована, а вырезана, выточена из твердого, но вязкого по структуре и гибкого в обработке материала (кости), к тому же отполирована и потому не принадлежит поверхности, а обладает поверхностью – поверхность принадлежит ей и провоцирует гипноз тактильных ощущений.

В отличие от нее, девочка на шаре неосязаема, как видение, тяготеет к двухмерности. Она дана почти строго анфас. Девушка с лотосом – объемная вещь, но и в ней присутствует определенная точка зрения: лотос в ее руке – это коробочка для косметических снадобий, она должна стоять (или лежать?)на столе , ее крышка – открываться, и поэтому купальщицу должно воспринимать только сверху, следовательно, со спины, словно бы просвечивающей сквозь прозрачное стекло воды. Они как две стороны медали, ее аверс и реверс, или как две родственные грани единого в своей сердцевине образа.

Обе в движении, с простертыми руками и скованными жесткой прямизной, подчиненными заданности функционального действия, « работающими» ногами. И гимнастка, и купальщица одинаково протяженны в пространстве, длятся в омывающей их, не имеющей границ текучей среде: одна , парящая, - в воздухе, другая, плывущая, - в воде. Вибрация среды в картине, помимо предрассветно нежных, тающих модуляций цвета, передана также чередованием пространственных планов, отдаленно напоминающих слоями вздымающуюся и опадающую, дышащую грудь моря, здесь, однако, беззвучного и бесстрастного, редуцированного до глотка холодноватой свежести и чистого ритма, сквозь который все же, как кажется, проступает едва слышная лирическая нота.

Ноги девушки с лотосом отчетливо напряжены. Их положение - параллельно друг другу и ступнями вверх - демонстрирует характерную позу пловца, руки которого заняты, и поэтому он вынужден плыть, подобно рыбе, колеблясь всем телом и двигая обеими ногами вместе, как хвостом. Тем самым у зрителя создается впечатление колыхания вокруг купальщицы невидимых вод. Мотив движения девочки на шаре сходен, как и положение ее ног, они так же напряжены и почти не меняют положения относительно друг друга ( тоже «параллельны»): мелко перебирая лишь одними ступнями, она вращает шар, чтобы удержаться на нем. Обе отталкиваются ногами от пружинящей, упругой опоры – одна от шара, другая от воды, и сквозь их тела проходит гибкая волна телесного усилия, пластический импульс, у гимнастки более абстрагированный, отвлеченный, переведенный скорее на язык линий, чем объемов, у девушки-ложечки, напротив, насыщенный чувственной конкретностью живого, побеждающего предметную отчужденность вещи.

Соединенный с пластическим динамический импульс придает каждой из фигур определенную устремленность – одной вертикальную, другой горизонтальную. Одна напоминает язычок пламени колеблемой ветром свечи: в культуре, откуда она родом, горящая свеча – символ человеческой души; другая – лодочку, рассекающую гладь воды: в ее культуре и вода, и лодка (ладья) так же погружены в ауру не менее возвышенных смыслов. При этом в плоском силуэте балансирующей на шаре гимнастки есть, геометрическая заостренность и ломкость, в движении – остановленность, завороженность, а плывущая девушка и вовсе утилитарный предмет – ложечка, как ее называют в силу близости с другими предметами сходного назначения, но в данном случае, скорее, коробочка с фигурной ручкой, отчего и живое в ней тем более существует вопреки, возникает из преодоления ее функциональной «неодушевленности» и образно акцентируется подобным противоречием.

|

|

Обе изображены с красно-розовым цветком – у одной он маленький, в волосах, у другой большой, в руках. В обоих случаях он – сфокусированный цвет, который

пробуждает ответную, созвучную ему жизнь розового везде, где тот присутствует – в одежде ( сидящий атлет), пейзаже или в живой плоти (девушка-ложечка); или же, напротив, освобождает контрастную себе энергию сине-голубого (серо-синего) и не только там, где он реально видится, например, принимает участие в живописном решении картины, но и там, где он лишь мыслится, вернее, воображается как лазурь небес, глядящаяся в гладь воды, или волна, несущая на себе и обтекающая купальщицу. В итоге рождается объединяющая обеих «гармония в розовом и голубом».

Но цветок в руках плывущей девушки еще и геометрическое тело – четырехгранная призма, «предмет», и по своим пропорциям он, соотносительно, вполне способен быть аналогом шара, на котором балансирует гимнастка. Эстетика взаимодействия человеческого тела в движении с разного рода предметными объектами, в особенности, контрастных ему геометризированных форм, зародилась в незапамятные времена, живет до сих пор в цирковых зрелищах и в спорте (гимнастика). Она родственна более широкому кругу художественной выразительности, издавна интересовавшей искусство – выразительности, основанной на сопоставлении (контрасте и созвучии) правильного (регулярного) и неправильного (свободного), искусственного и естественного, механического и органического, статического и динамического, мертвого и живого, косного (материального) и одухотворенного.

В творчестве Пабло Пикассо картина «Девочка на шаре» открывает так называемый «розовый период», пришедший на смену «голубому» и еще сохраняющий в себе его отзвуки. История создания картины, выполненной в 1905 году, достаточно известна. Одним из начальных свидетельств зарождавшегося замысла стал рисунок пером из парижского собрания Берггруен, известный под названием «Эквилибристка», где героиня представлена стоящей на камне. За ним последовали более близкие к окончательному варианту изображения двух персонажей на переднем плане в двух рисунках из частного собрания в Париже, которые считаются уже эскизами к московской картине. Фигура девочки и голова акробата разрабатываются также в наброске на обратной стороне гуаши «Мальчик с собакой» ( 1905,Санкт-Петербург, Эрмитаж). Со временем фигура девочки на шаре появляется в окружении многих других фигур. Предполагается, что в этот период Пикассо задумал две большие парные композиции из жизни странствующих актеров: картину «Странствующие комедианты» ( завершена тогда же, в 1905 году, ныне – Вашингтон, Национальная галерея; девочки на шаре там нет, своеобразной префигурацией задуманного образа может считаться маленькая танцовщица с каким-то предметом, вероятно, используемым при исполнении ее номера, она стоит спиной к зрителю, держась за руку высокого гимнаста в костюме Арлекина) и «Привал комедиантов», видимо, так и не осуществленный, известный только по эскизам и подготовительным работам.

На эскизе «Привал комедиантов» (Балтимор, Художественный музей) девочка ( мальчик?), занимающаяся эквилибристикой на шаре под наблюдением атлета в костюме Арлекина, включена в многофигурную сцену с изображением стоянки бродячих артистов. Репетиции отдельных трюков, отдых на траве, игры с детьми, хозяйственные хлопоты женщин, домашние животные, распряженные лошади возле фургона…Связь московской картины с этим замыслом несомненна. Однако характерное также и для «Странствующих комедиантов» из Вашингтона стремление художника освободить живописный образ от бытовизма, повествовательности, как и от иллюзорной оптической достоверности – глубинного пространства, игры света и тени, разнообразия фактур и физической убедительности изображенных предметов ( эти ценности к тому времени были во многом исчерпаны живописью и все решительнее отходили в область возможностей фотографии и развивающегося кинематографа, становясь чертами присущего им, достигаемого во многом средствами механического воспроизведения,«фотографического реализма») в шедевре из ГМИИ им. А.С.Пушкина проведено еще решительнее. Диалог эквилибристки и атлета стал центральным и по существу единственным мотивом, концентрирующим в себе и практически исчерпывающим собой всю полноту содержания. Он резко укрупнился, выделенный «объективом искусства», и волевым усилием художника энергично выдвинулся на зрителя. Место действия, согласно общей установке автора, предельно абстрагировано: пустынное пространство безлико и безлично, не уходит в глубь, а поднимается вверх, наслаивая один над другим на плоскости холста немногие, скупо артикулированные, чуть раскачивающие линию горизонта, нарочито бескачественные планы, которые затруднительно назвать пейзажем. Мать с детьми, черная собака и белая пасущаяся лошадь одиноко и обособленно, каждый сам по себе, существуют затерянными в этой среде – разрозненные осколки балтиморского дружного сообщества, неопределенно зыбкие и несвязные, как сон или далекое воспоминание об утраченном, о былом.

|

|

Роль этого фона в картине замечательна. Он как будто бы создает намек на присутствие некоего сюжетного контекста, если не бытовой (существование бродячих артистов как раз безбытно), то по крайней мере жизненной, событийной обусловленности главных героев, но одновременно отрицает его как видимость, заставляя искать подлинную природу их связи. В основе ее вне всякого сомнения лежит противопоставление, выраженное чисто художественными средствами, причем изобразительные, отражающие и воспроизводящие способности живописи предельно нейтрализованы и отступают перед архитектоническими, которые (объем, вообще пластика, линия, цвет, композиция, пропорции, и пр.), напротив того, специально оголены, приведены к очевидности, упрощены до элементарной чистоты и форсированы до состояния почти эмблематической яркости и силы, близко к той степени концентрации, какая в предшествующие времена достигалась коллективным художественным опытом поколений и на века закреплялась в устойчивых матрицах иконографии и эпохального стиля ( так называемой «стилевой формуле», Е.И.Ротенберг, 1971). Акцент поставлен не на субъективные - иллюзорные, а на объективные - структурные стороны живописного образа, творческий акт художника ориентирован не на передачу «впечатления», а на предметное созидание, «делание» - прямое конструирование, непосредственное предметное формирование.

Культурная ситуация около 1905 года – это время, когда «очарованный сад» импрессионизма ( Томас Манн) уже позади. Европа осваивает заново открытого Вермера с его обостренным чувством самостоятельной выразительности формы, преодолевающей покров миметической достоверности, а также искусство мастеров Раннего Возрождения – итальянских «примитивов» ( фон картины Пикассо в своем архаизме и ясной, чуть грустной отрешенности – это, разумеется, не заимствование, а феномен «вечного возвращения», неизбывный в жизни человечества).Символизм и модерн пронизаны «волей к стилю» - к восстановлению в правах устойчивой типологии универсальных художественных форм, способных к воплощению предельно общих, субстанциальных – на уровне архетипа и мифа - надличностных идей и понятий. Поиски синтеза искусств («зерно стиля – в его синтетичности») сочетаются с попытками противостоять поглощению пластических и сценических искусств литературой, навязавшей им «романный» психологизм и описательность, поэтику «характеров» и «обстоятельств» в ущерб другим сторонам их видовой специфики. Театр выдвигает концепцию актера-марионетки, стремясь заслонить человека вещью (как когда-то маской) и тем остранить его, вызволив из плена плоского правдоподобия для радостей свободной игры и богатства неожиданных превращений (Гордон Крэг), а также разрабатывает способы истолкования героя и действия через посредство сценической среды, в свою очередь, освобожденной от имитативной изобразительности и трактованной выразительно, экспрессивно, с помощью выделенных из иллюзорной целостности и обособленных элементов формы: света, пространства, пластических объемов, движения, ритма. (Адольф Аппиа).

Живопись идет по тому же пути: в направлении постепенного разрушения сформированной классическим Ренессансом и XVII веком оптической слитности иллюзорного картинного целого, еще сохраненной импрессионизмом даже в условиях техники раздельного мазка. Но постимпрессионизм, «наби», символизм и модерн уже смело сочетают иллюзорность с декоративностью, миметическое начало с экспрессивным, обусловленным самостоятельной активностью освобожденных от имитативных задач архитектонических и пластических ценностей. Их новая роль акцентирует в живописном образе не только выразительное, но и предметное, вещное начало, пафос сделанности, сконструированности, подчеркивающий суверенность творческого акта художника, не «подражающего природе», а создающего новую реальность. По словам Канта, «вещь всегда существенна, субстанциальна». Переход от воспроизведения иллюзорных «впечатлений» к « деланию вещей», от видимости к предметной конкретности происходил одновременно с поисками нового содержания, особенно интенсивными в русле символизма.

Заострение так понятого формального начала, вскрытие его активности в картине Пикассо проявляется в противоречащей обыденному сюжету масштабности видения: во внушительности размеров, величавости образного строя, в не лишенном репрезентативности молчаливом предстоянии героев, в обрисовке места действия - абстракции пустынного, необжитого плато, модификации пространства «как такового» (исключение персонажей из адекватной им среды, конкретных «жизненных обстоятельств» - характерная особенность ранних произведений Пикассо, типичная уже для «голубого периода»). Репетиция циркового номера начинает казаться ритуалом, приобретает загадочную многозначительность, а содержательные аспекты образа выходят на уровень предельно широких, онтологических сущностей.

Балансирующая на шаре девочка и сидящий на кубическом основании атлет всесторонне противопоставлены друг другу и через противоречие взаимно друг друга обусловливают и обогащают. Хрупкая грация едва пробудившейся, исчезающе зыбкой, как мечта, как обман чувств, юной женственности, прелестной в своей неуловимости; сообщенная ей парящая легкость и подвижность, заключающие в себе нечто танцевальное и вызывающие в воображении трепет стрекозиных крыльев порхающего эльфа; ее одухотворенность и бесплотность на грани видения охарактеризованы ей самой отпущенными живописными средствами более чем скупо, даже схематично. Выразительность линейного ритма и плоскостного цветового пятна нарочито обедненного, словно вылинявшего, сизо-синего тона, ориентированы не столько на собственно изобразительные, наглядно-зримые ценности, сколько уводят от них в сферу умозрения, рассчитаны на суггестивное воздействие, типичное для знаково-символической образности.

Выбор круга допустимых ассоциаций, связанных с образом-знаком девочки на шаре, как и содержательное наполнение предложенного выше состава его качественных характеристик, в огромной степени определяется контрастным ему, так же наделенным чертами знаковой природы, образом атлета. Сконцентрированные в нем непоколебимая устойчивость, неподвижность, материальная тяжесть, массивность, сила и мощь зрелой мужественности в той же степени обязаны своей образной насыщенностью и форсированной напряженностью сопоставлением с полярным ему образом девочки, что и она ему. Куб, на котором он сидит, обращен углом к зрителю и к плоскости картины. Помимо образного родства с героем, по отношению к которому выполняет роль «реализованной метафоры», он демонстрирует также момент открытой экспансии, агрессивного напора со стороны формы, ее материальной предметности. В самой фигуре атлета заострение формального начала, его демонстративность выступают не менее ярко, обнаруживаясь через внесение в логику движения человеческого тела некоторого элемента деструкции (еще до кубизма) – нарушения, сдвига: в позе наставника девочки, ее покровителя и опоры, присутствует пространственный разворот, близкий египетскому канону – спина почти в фас, ноги и голова в профиль. В специальной затрудненности движения, призванного соотнестись одновременно и с поверхностью, и с глубинной осью картины, угадывается художественный эксперимент, создание предпосылки для своего рода испытания антропоморфной пластики на искажение, разлом, с целью проникнуть в ее внутреннее, постичь его глубинную структуру. С этой точки зрения, прямолинейная правильность куба, его оголенных плоскостей и острых граней, воспринимается как знаково-символическое воплощение структурного ядра не только всевозможных проявлений органической живой телесности, но и онтологически понятой формы как таковой.

В соответствии с особой природой творческого мышления Пикассо в этот период, откликаясь на потребность более широкого истолкования положенной в основу «Девочки на шаре» образной коллизии, А.А.Бабин ( О «Девочке на шаре» Пикассо.// Cб. Античность. Средние века. Новое время. Проблемы искусства. М., «Наука»,1977 С. 250-256) предложил связать ее с гравюрой из книги эмблем Андреа Альчиати (Andrea Alciati. Emblemata), изображающей Гермеса с кадуцеем в руке, сидящим на прочно утвержденном на земле кубе, в качестве образа Доблести, и Фортуну, представленную балансирующей на шаре, на краю обрыва над волнующимся морем, в облике обнаженной молодой женщины, держащей над головой покрывало-парус. В рисунке женской фигуры с поднятыми руками, ее неверном, колеблющемся равновесии, и в особенности, в двух геометрических эмблемах-знаках, шаре и кубе, в связи с которыми существует латинская поговорка: «Сиденье Фортуны круглое, сиденье Доблести квадратное» ( Sedes Fortunae rotunda, / Sedes Virtutis quadrata), действительно есть близость к картине Пикассо. Очень вероятным кажется и предположение исследователя о том, что внимание художника могло быть привлечено к этому источнику в кругу знатоков классической литературы, поэтов Гийома Аполлинера, Андре Сальмона, Макса Жакоба, где он тогда вращался, и основателя «романской» школы Ж.Мореаса, лекции которого посещал как раз в 1905 году. Согласно классической философии, Доблесть олицетворяет волю, разум, достоинство человека, Фортуна – внешние, безличные силы – судьбу, рок, случай. Разрешение противоречия между ними было одним из краеугольных вопросов и античного, и ренессансного сознания.

Образы актеров в творчестве Пикассо , как правило, внеиндивидуальны и поэтому допускают соприкосновение с олицетворениями самых общих идей. Классический мотив в его маньеристической интерпретации, будучи включенным в ассоциативно-семантический ряд, близкий картине Пикассо, подчеркивает в сидящем атлете положительность, основательность, собранность ( в классической мысли Доблесть рисовалась в мужском облике, иногда в виде Геракла) и состояние сосредоточенного раздумья – черты «мыслителя», созвучного роденовскому и – в непреодолимой косности, цепенящей инертности, бездеятельности – также «Меланхолии» Дюрера. В девочке становится явственнее родственность не просто воздуху, но ветру, ее захваченность и подчиненность внеличной стихии, свойственная ей неосознанность действия; текучесть, зыбкость, преходящесть бытия, отраженная в блуждающей улыбке, где радость незаметно переходит в грусть, невольно вызывая в памяти строки Лоренцо Великолепного о том, «как прекрасна юность, вечно от нас бегущая…».

Для А.А.Бабина возможное использование Пикассо впечатлений от классического мотива было указателем начинающегося движения мастера в направлении «первого классического периода» его творчества (вторая половина 1905 – середина 1906). В нашем контексте назревающее, более всестороннее обращение мастера к классике выступает еще одним звеном в его стремлении к активизации архитектонических, структурных аспектов формы, ее предметно-пластической выразительности, подчиненной задачам художественного обобщения реальности в духе знаково-символической, универсальной образности. В то же время в отмечавшемся выше акценте на непосредственное формирование, на прямое конструирование уже явственно заявляет о себе также и общая установка авангарда на переход от задач «отражения» существующей реальности на позиции сотворения новой реальности, наделенной качествами объективной предметности – на прорыв из «мира видимостей» в «мир вещей».

В «Девочке на шаре» «знаковость» образа и «вещественность» формы нарождающегося авангарда еще не подавили целиком и полностью непосредственной жизненности, присущей самой простой и самой существенной, первоосновной (девочка – это ребенок и женщина вместе) человеческой реальности. «Остранив» эту реальность, лишив ее подлинной «плоти и крови», сублимировав до состояния образа –символа, новые средства выражения обострили ее восприятие, превратив его в переживание чистой одухотворенности. Они заставили жизнь с трудом пробиваться сквозь отчужденность оголенной архитектоники пятен, объемов и линий, сделаться «дыханием жизни», осаждающимся на твердых краях формы, и еще более побудили скользить по ним, легко веять и трепетать вокруг, наподобие волнующе нежной ауры, едва касающейся – неуловимо и томительно – самых потаенных струн внутреннего мира зрителя, там, где живут предчувствия и воспоминания.

«Девушка с лотосом» пришла к нам из Древнего Египта, из времени, когда после окончательного изгнания завоевателей – племени гиксосов ( их последний оплот, Аварис, пал в начале XVI века до н.э.) была восстановлена преемственность государственной власти и на престол вступила XVIII династия. Она правила более двух веков и открыла собой эпоху Нового царства (ок. 1567 – 1320 г. до н.э.). В великой «речной цивилизации», существовавшей в долине Нила более трех тысячелетий, новизна накапливалась веками и проступала медленно. Однажды сложившись, государственный строй, совокупность верований, повседневный уклад и культура приобрели здесь черты неподвижной устойчивости, неизменности, повторяемости и, кроме того, строго узаконенной системности, в искусстве получившей форму канона. Окончательное сложение и утверждение канона во всех видах художественной деятельности, пришедшее на смену долгому периоду смутных поисков и проб, ознаменовало собой поэтому момент наиболее полного взаимного соответствия формы и содержания, фазу классики, совпавшую с началом собственно истории древнеегипетского государства и общества – с эпохой Древнего царства. Последующие два тысячелетия могут рассматриваться как длящаяся самоповторяемость удачно найденного алгоритма, как его постепенное внутреннее обогащение и вместе с тем расшатывание, а затем и разрушение: канон не эволюционирует, на то он и канон, он не изменяется, он отменяется, однако, не декретивно, а практически-творчески. Его бытийные основания изживаются, а формы художественно преодолеваются.

Около 1500 г. до н.э. существенно изменяются общие основы египетской цивилизации. С одной стороны, возрастает роль мелких землевладельцев и бедных слоев населения, «немху», активно участвовавших в борьбе против гиксосов. Они приносят с собой более широкий, демократичный и свободный взгляд на мир, интерес к природе и к окружающему миру. С другой, напрягается, испытывая давление изнутри, центростремительная тенденция: укрепляется государство, стремящееся преодолеть сепаратизм и оппозицию жречества, и при сохранении политеизма, учреждается общегосударственный культ фиванского бога Амона, почитание которого объединило в себе также и поклонение древнему общеегипетскому солярному божеству Ра в синкретическом образе Амона-Ра.

В сфере художественной культуры этим тенденциям отвечает синтез искусств, осуществляемый в исключительно многогранной форме в храмах Нового царства – в расположенных на восточном берегу Нила грандиозных комплексах Карнака и Луксора. Монументальная архитектура сочетается в них с богатством декоративно-пластических мотивов, музыкой, пением, танцем. Традиционная композиция наземного храма при этом как будто бы лишь уточняется. Однако, по мере следования религиозной процессии сквозь узкий входной проем между массивными пилонами с мачтами, увенчанными развевающимися флагами, с колоссальными статуями фараона по сторонам, в обширный открытый двор, затем в продольно вытянутые колонные (гипостильные) залы и далее к святилищу обнаруживается, что в основу искусства Нового царства положены качественно иные, чем прежде, принципы, подчиненные передаче движения. Эта задача решается не только композиционно, но в значительной степени через декоративное осмысление форм архитектуры, их живописное истолкование, приобретающее различные оттенки выразительности в зависимости от освещения. Путь процессии пролегал через залитые солнцем дворы в полумрак гипостильных залов, где световой поток дробился и значительно ослабевал, к погруженному во тьму святилищу. Четырехгранные столбы знаменитого «зала Анналов» в Карнаке, возведенного при Тутмосе III зодчим Сенмутом, изысканно декорированы геральдическими изображениями лотоса и папируса, символов Верхнего и Нижнего Египта, стебли растений напоминают вертикальные желобки каннелюров, придают массивным опорам стройность и легкость. В Луксорском ансамбле, вытянутом с севера на юг вдоль Нила, выстроенном для Аменхотепа III придворными архитекторами Аменхотепом и Аменхотепом, сыном Хапу, ведущая роль принадлежит колоннам: одни из них – в недостроенном главном зале - образуют сдвоенные ряды и уподоблены связкам папируса, колоннады первого двора имеют капители в виде бутонов, колоннады центрального прохода – в виде раскрывшихся цветов лотоса, словно воплощая путь от зарождения жизни к расцвету. Росписи перекрытий колонных залов, подобных заводям цветущего лотоса, зарослям папируса или пальмовым рощам, имитировали синеву неба с золотыми звездами. Высеченные на стенах тексты религиозных гимнов с ритмическими повторами строф эхом отзывались в построении рельефов, где фигуры также мерно повторялись через определенные интервалы.

Строительству монументальных храмов в Фивах сопутствовало интенсивное развитие скульптуры, в которой различаются два направления: официальное ( крупная форма, обобщенность, идеализация, известная абстрактность) и частное, связанное с индивидуальным заказом, более камерное, но и более тесно соприкасающееся с реальностью и открытое конкретным наблюдениям окружающей жизни, что отчетливо проявляется в портрете.

В рельефе как традиционно важном подразделении древнеегипетской скульптуры отмечается новое многообразие сюжетов (родословная фараонов с вплетением богов египетского пантеона, изображение всевозможных видов деятельности, связанных с биографиями конкретных лиц, «труды и дни» представителей разных социальных слоев) и новых изобразительных приемов: сочетание плоского рельефа с более высоким, различные градации объемов и разной глубины вреза (резкости контура) в зависимости от эффектов освещения, особенности окраски, варьирующей от более архаичной, закрепленной каноном, по направлению к более гибкой. Общая тенденция к усилению декоративности и живописности, к большей свободе находит себе поддержку также в новом интересе к богатству природных форм. В период XVIII династии появляется пейзаж с поразительными по остроте схватывания характерных черт и свежести исполнения образами животных (дикий, или камышовый, кот) и птиц (удод, дикие гуси, утки) в окружении стилизованных растений. Мастеров фиванской школы привлекает красота силуэта, гибкая пластика движения, переданная при соблюдении канонического сочетания фаса и профиля, но в новом мотиве – сложной позе акробатического танца. Получают распространение остраконы – черепки, где беглой, но точной линией минеральными и органическими красками фиксируются непосредственные жизненные наблюдения («Столяр за работой», «Обработка льна», «Акробатка»). Живопись вообще – одно из самых выдающихся достижений эпохи Нового царства, с наибольшей прямотой отвечающее стремлению к декоративности, богатству жизненно достоверных мотивов, взаимодействию с пространственной и световой средой, воспроизведению образов природы, к разработке мелких деталей и изысканно-утонченных элементов формы.

Особой композиционной свободой и декоративной нарядностью отличаются росписи эпохи Тутмоса III и Аменхотепа III . В гробницах знати широко применяются растительные мотивы с религиозно-символическим значением, среди них – изображения лотоса, символа возрождения после смерти. Вдыхание его аромата способствовало пробуждению жизни, давало умершему магическое покровительство Ра и бога Нефертума, олицетворявшего первозданный лотос, тесно связанного с кругом солярных божеств. Лотос присутствовал во всех ритуальных сценах в росписях египетских гробниц. Он означал добро и свет, представлялся людям действенной силой каждодневного рождения солнца, совершавшего свой путь по небосводу в волшебной ладье и переходившего из состояния «нового солнца», только что родившегося, к «солнцу зенита» и к фазе «старого», умирающего, заходящего солнца.

Из трех канонических сюжетов росписей египетских гробниц – сцен земной жизни умершего, обряда оживления тела покойного и жертвенного пира – со временем особое внимание художников привлекает последний. В знаменитой гробнице Нахта, жреца бога Амона, сцены жертвенного пира написаны с поразительной композиционной свободой, отличаются музыкальностью, нот нет, но ритмика – не мерная, отрывистая, как прежде, а связная, плавная, мелодическая, вместе с цветом позволяет представить себе мистерии с участием танцовщиц, певцов, музыкантов на струнных, духовых и ударных инструментах. Фигуры участников поражают пластичностью поз, среди которых нередки изображения в полный профиль (за исключением только глаза), что говорит о выходе за рамки канона. Мягким текучим ритмом пронизаны и струящиеся складки легких светлых одеяний, сквозь которые просвечивают очертания смуглых стройных тел. Изысканность присуща гибкому силуэту обнаженной девушки с музыкальным инструментом.

Помимо монументальной скульптуры, эпоха Нового царства оставила многочисленные произведения малых форм .Пропорции фигур здесь, как и в живописи, стали значительно более изящными, силуэты – удлиненными и стройными, уже в плечах и бедрах, но при этом формы стали округлее, наполнились ощущением живой, упругой телесности. Любимый материал - дерево, тонко моделированное, украшенное инкрустацией, нередко драгоценное . Шедевр такого рода – парные статуэтки верховного жреца Аменхотепа и его жены, «певицы Амона», Раннаи из собрания ГМИИ им. А.С.Пушкина. Близкой аналогией росписям были статуэтки обнаженных танцовщиц, выполненные художниками времени Аменхотепа III, обладавшими замечательным мастерством в изображении женского тела. Фигурки нагих купальщиц, музыкантш, танцовщиц, в объемных изображениях или в рельефе, часто сочетались с декоративной формой туалетных ложечек, сосудов для ароматических масел, где они изображались на фоне нильских зарослей. Аналогичные мотивы встречаются в современной литературе – в лирике Нового царства. Один из лучших образцов мелкой пластики подобного рода – уже знакомая нам «Девушка с лотосом», образец виртуозного мастерства, сочетания декоративной выразительности разных материалов: эбенового ( «черного») дерева (парик), инкрустации (глаза и брови) и кости с использованием тонирующей подцветки. В росписях сосудов и рельефах близкие по характеру изображения включались в орнаментальное обрамление из стилизованных растений, имевших символическое значение.

Ускользнувшая из оков тысячелетнего канона, пробудившаяся к естественному бытию органика живого тела, погруженная в цветение, солнечный блеск и плеск вод нильской долины, рыбка-купальщица, родная сестра танцовщиц и певиц, правящих свой праздник-мистерию на стенах гробниц, сквозь символизм и близость к ритуалу, делающую ее подобием амулета, преодолевая вещность изящной безделушки, она пленяет нас, сегодняшних, очарованием изысканно-нежной чувственности и юной, прелестной женственности.

Возвращаясь от « иллюзии» к «вещи», от оркестровой роскоши образа к пронзительной монодии - к мелодии, исполняемой «на одной струне», становящийся авангард встречается в общем культурном поле с Древним Египтом, устремляющимся от тысячелетней деспотии всевластного закона в царство искусительного беззакония, испив чашу которого искусство вновь будет страстно искать цепей, дабы сковать свою свободу и тем вернуть себе муку и радость преодоления, без которого нет творчества.

Каталог выставки "Диалоги в пространстве культуры". М., ГМИИ им.Пушкина, 2002.