ДЖОРДЖОНЕ.

"ТРИ ФИЛОСОФА": СЮЖЕТ И ОБРАЗ

В

начале 20-х годов усилиями Б.Р. Виппера стала достоянием русского читателя

известная работа Г. Вельфлина "Истолкование искусства", где и автор,

и переводчик одинаково убеждены в том, что необходимость истолкования

предметного содержания картины, то есть ответа на вопрос, что именно в ней

изображено, "не вызывает сомнений"[1].

Применительно к картине Джорджоне "Три философа", датируемой, ок.

1506 года, Вена, Музей истории искусств (илл.1)

первая попытка такого рода была предпринята уже спустя всего

пятнадцать лет после смерти мастера, в первой трети ХУI века. Очередная, но вряд ли

исчерпывающая, предлагается мной в последней четверти двадцатого, а между ними

пролегает четыреста с лишним лет непрекращающегося исследовательского

священного безумия, "фурор сьентификус", питаемого испепеляющей

жаждой открыть тайну этой бесконечно притягательной картины, узнать, кого

представляют собой три ее персонажа - старец, человек средних лет и юноша в

подчеркнуто разностильных костюмах - и что они делают перед массивной скалой с

темной впадиной небольшого грота, на площадке, обрамленной деревьями,

расположенной на вершине горы, с которой открывается вид на лежащую внизу

долину и заходящее солнце? Сейчас насчитывается около 30 интерпретаций сюжета[2].

Среди них есть варианты исчерпывающей идентификации персонажей, исходящей из

темы "Диспут трех философов", - либо состоящие только из имен

мыслителей и ученых (Аристотель - Аверроэс - Вергилий, Аристотель - Птолемей

-Региомонтан, Архимед - Птолемей - Пифагор, Птолемей - Аль Баттани-Коперник),

либо включающие также библейские и иные имена (Моисей -Зороастр - Пифагор, св.

Иероним - Давид - св. Лука). Для других исследователей - это, напротив,

обобщения трех человеческих типов, олицетворяющих три возраста (старость - зрелость

- юность), три эпохи в истории мира (век золотой, серебряный и железный), три

школы мысли или три периода в развитии культуры (например, три стадии в

становлении аристотелизма: средневековая схоластика - аверроизм - молодая

ренессансная наука). Еще один ряд составляют толкования, трактующие сюжет как

действие, ситуацию, эпизод повествования или момент символического значения:

"Приход Энея и его спутников к месту основания Рима", "Встреча

трех сыновей Ноя", "Марк Аврелий со своими воспитателями",

"Авраам, преподающий египтянам астрономию", "Гермес Трисмегист и

его последователи", "Адепты-орфики, поклонники тайного искусства

алхимии, прошедшие разные степени посвящения, перед пещерой Сатурна".

К

настоящему времени в этом море разночтений определились два основных полюса

притяжения: один научный и философско-гуманистический, другой -

религиозно-поэтический. Они взаимодействуют по принципу взаимозамещения: один

переливается в другой и обратно, каждый раз упраздняя друг друга, при этом

глубинное родство, обусловливающее самую возможность такого перехода, не

исчезает. В своих "Заметках" 1525 года венецианский любитель

искусства Маркантонио Микиэль вспоминает, что в 1520 году в доме Таддео

Контарини он видел картину маслом, изображающую "трех философов в пейзаже,

два стоят, один сидит, созерцая солнечные лучи, со скалой, чудесно

написанной"[3]. Этим

сообщением открывается первая сюжетно-тематическая линия. Ее продолжает

инвентарь 1659 года коллекции эрцгерцога Леопольда Вильгельма Австрийского в

Брюсселе, где та же картина названа "Математики, измеряющие высоту

небес". В Венском каталоге 1783 года (картина перешла в Вену, где и

находится до сих пор) изображенные персонажи впервые названы магами - или, как

это принято в русской традиции, - волхвами, следящими за появлением звезды. Эта

трактовка получила поддержку после того, как было установлено, что в ХУШ веке

картина была обрезана, причем с левой стороны на 15 сантиметров. Как можно

судить по картине Тенирса (Брюссель, Королевский музей изящных искусств),

изображающей галерею эрцгерцога Леопольда в Брюсселе (картина Джорджоне здесь

во втором ряду сверху, вторая слева

(илл. 2)), первоначально темный массив

скалы занимал заметно больше места, чем теперь, и, соответственно, видимое на

его фоне таинственное свечение в левом верхнем углу - "солнечные

лучи", raggi

solari,

по Микиэлю, или, в новом контексте, предвестие появления ожидаемой волхвами

новой звезды, возвещающей рождение Христа, - было куда более отчетливым и

образно значимым. Рентгеновское просвечивание джорджониевского холста,

произведенное Иоганнесом Вильде в 1932 году, обнаружило, что исходный замысел

художника и характеристика персонажей были иными: юноша имел причудливый

головной убор и лист бумаги на коленях, а старец был повернут лицом строго в

профиль и увенчан диадемой[4]

(илл. 3). После этого открытия большинство исследователей согласилось с тем,

что по крайней мере отправной точкой художественной концепции Джорджоне были

ждущие звезду волхвы. Нашлись аналогии и прецеденты столь редкого сюжета, в

частности один, особенно существенный для художника, работавшего в Венеции: на

левой передней колонне кивория ХШ века в соборе Сан Марко, где представлена

История Христа, изображены три волхва, один сидит, созерцая шар или глобус,

лежащий перед ним на низком столике, средний, стоя, разворачивает руками

свиток, третий также стоит, глядя вперед и указывая вытянутой правой рукой на

звезду[5].

Однако,

совершенно очевидно, что в процессе работы над картиной если не весь замысел в

целом, то некоторые существенные его аспекты были переосмыслены. Прежде всего,

характеристика героев. Полусказочный персонаж в диадеме, очень похожей на

экзотические головные уборы волхвов Карпаччо ("Мадонна с младенцем и двумя

донаторами", Национальная галерея, Вашингтон

(илл. 4)), уступил место величественному

старцу с длинной седой бородой, одетому в строгое массивное одеяние,

напоминающее священническое облачение, и монашеский плащ с капюшоном

(илл. 5).

В благородном лице - черты суровости, брови насуплены, в складках рта по углам

- оттенок непримиримости и даже некоторой раздражительности, веки сближены,

взгляд целенаправлен и четко фиксирует объект, неожиданно молодые, прекрасной

формы руки держат циркуль и таблицу с астрономическими символами. Средний

персонаж

(илл. 6) сохранил чалму, которая лишена, однако, всякой

фантастичности, приблизительности формы, допустимой в интересах большей

живописности, и воспринимается как характерная историческая и культурная

реалия. Перед нами уроженец Востока, мусульманин, стоящий в характерной

спокойной позе с заложенными за пояс руками, человек в расцвете сил, с

короткой, обрамляющей лицо бородой, в длинном до щиколоток платье с оплечьем и

золотым украшением на груди и удивительно светлым взглядом, одновременно

самопогруженным и рассеянным, безучастно отрешенным и сосредоточенным. Облик

юноши изменился по сравнению с первоначальным замыслом весьма решительно

(илл.

7). Освобожденная от прежнего громоздкого убора его теперь вовсе не покрытая,

коротко подстриженная кудрявая голова выглядит живым воплощением духа свободы,

вольной непринужденности, естественности, что ощутимо и в его позе - он

единственный из героев сидит прямо на земле, - и в его одежде, напоминающей

классический гиматий и тунику. Лист с письменами, прежде лежавший на его

коленях, исчез, сильные руки держат угольник и циркуль с готовностью пустить

эти инструменты в дело, но состояние его души не отражает сосредоточенности на

определенном занятии, и трудно сказать, что его больше захватило: то, что он

видит перед собой, или то, что слышит, всматривается ли он только или также

вслушивается и что вызывает в нем такой чуткий эмоциональный отклик - образ

окружающего мира, навстречу которому он так очевидно открыт, или отражение

голосов и ликов этого мира в его собственной душе? Во всяком случае, повышенная

одухотворенность, поэтическая овеянность юного персонажа составляет

особенность, выделяющую его в ряду других героев картины.

Вновь

открытое раздвоение в реализации замысла поддержало старое раздвоение в

истолковании сюжета. Вильде попытался разрешить дилемму "волхвы или

философы" указанием на то, что источником для Джорджоне могло послужить не

евангельское, по Матфею, а апокрифическое изложение темы, по тексту

"Золотой легенды" Якопо да Вораджине (ХШ в.), неоднократно

переиздававшейся и пользовавшейся популярностью во времена Джорджоне, где

говорится, что волхвы были не просто волшебниками и королями, но также

мудрецами, астрологами и вообще учеными людьми[6].

В

выступлениях исследователей последних лет старая оппозиция в целом сохраняется.

Петер Меллер в работе 1981 года выдвигает очень сложно мотивированное и

малоубедительное предположение, что сюжет картины - это "Воспитание

философов" согласно "Республике" Платона, иллюстрация отрывка

диалога от шестой до восьмой книги, от места с сопоставлением Солнца и Пещеры и

до начала дискуссии о причинах упадка государства[7].

В его интерпретации присутствует также связанный с символикой солнца

профетический момент - скрытый намек на христианскую доктрину. Напротив, такой

авторитетный ученый, как Гомбрих, сравнительно недавно, в 1986 году, поместил

публикацию в журнале "The Burlington Magazine"[8],

состоящую лишь из полуполосного воспроизведения картины и полустраничного

текста. Это выступление было предпринято им с единственной целью высказаться в

пользу волхвов, подкрепив это ссылкой на Аристотеля. Последний приводит

сообщения людей, которым случалось видеть звезды среди бела дня - находясь на

дне глубоких шахт или колодцев. Аргументация, по правде сказать, совершенно

излишняя, если принять во внимание, что в "Золотой легенде",

опирающейся на Фульгенция, мы читаем, что звезда, явившаяся волхвам, отличалась

от других тем, что не была закреплена на тверди небесной, но висела в воздухе

вблизи земли и была столь яркой, что ее можно было видеть и при свете дня, она

затмевала свет солнца.

Куда

существеннее, на наш взгляд, ряд принципиальных общих суждений, выдвинутых в

60-70 годы. "Постоянная полемика по поводу содержания картин Джорджоне, -

замечает Милард Мисс, - указывает на степень независимости его художественной

фантазии от предустановленных тем"[9].

Герберт фон Айнем в статье "Джорджоне. Художник-поэт" развивает

применительно к венецианскому мастеру ряд положений, выдвинутых Р.В. Ли в

известной работе "Ut pictura poesis"[10] о новой актуальности горациевского

уподобления живописи и поэзии для итальянского Возрождения на переходе от ХУ к

ХУ1 веку в связи с размежеванием искусства и ремесла, ростом самосознания

художника и эмансипацией живописи, а также в статье Г.Гилберта "Сюжет и

бессюжетность в итальянской живописи"[11]. Фон Айнем полагает, что случай

Джорджоне как раз отражает ситуацию, когда творения изобразительного искусства

становятся самостоятельными образами, которые далеко отстоят от своих

литературных источников, потому что художник отныне не только свободен в выборе

таких источников, но и в их трактовке[12]. "La pittura è poesia,

cioè invenzione" - "Живопись - это поэзия, иначе говоря, -

изобретение (выдумка)", - так позднее, в 1548 году, формулирует это

положение в своем "Диалоге о живописи" венецианец Паоло Пино[13]. Соответственно изменилась и обычная

практика, при которой изобразительный замысел больше определялся традиционными

формами пластики и живописи, чем чтением первоисточников и их самостоятельной

обработкой. Связь с пластическим прецедентом постепенно перестает играть основополагающую

роль, но как раз в отношении сюжетной и образной концепции "Трех

философов", - не только первоначальной, но и окончательной, - на мой

взгляд, следует признать, что здесь имеет место переходный момент, когда

определенная, пусть и преимущественно ассоциативная, широко воспринятая

соотнесенность с конкретным образцом никак не исключает значительной степени

интеллектуальной свободы.

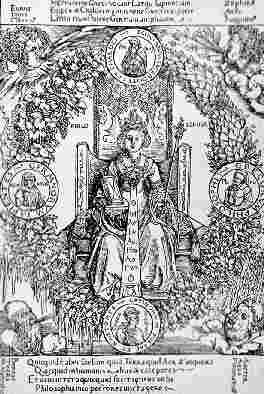

Роль

такого образца, как представляется, могла сыграть ксилография Альбрехта Дюрера

"Философия"[14]

(илл. 8), выполненная им на основании программы, специально составленной для

него известным немецким гуманистом Конрадом Цельтисом[15]

и вошедшая в качестве иллюстрации в сочинение последнего "Quator libri

Amorum"[16] -

"Четыре книги о любви", опубликованное в Нюрнберге в 1502 году. Эта

гравюра уже однажды, в 1933 году, была введена Арнальдо Ферригуто в корпус

джорджониевских штудий, но не как изобразительный источник, а как пример,

иллюстрирующий положение автора о том, что искусство художников Раннего

Возрождения, на базе которого развилось творчество мастера из Кастельфранко,

много более, нежели с поэзией, было связано с наукой и философией[17].

Согласно просьбе, обращенной Цельтисом к Дюреру в эпиграмме 1500 года[18],

художник изобразил Философию как царицу и дарительницу всей мудрости мира. На

троне, в венце и со скипетром, Философия держит в правой руке три книги,

обозначающие три сферы ее господства: логику, этику, натурфилософию. От

монограммы Дюрера вверх к ее сердцу идет шарф, на котором начальными буквами

соответствующих понятий и дисциплин обозначено восхождение человека от жизни

чувственной через семь свободных искусств, то есть через жизнь деятельную

(pratica), к жизни созерцательной (teorica). Надпись у нижнего края листа

гласит: "Чем ни владеет Небо, чем Земля, Воздух и гладь моря, / И что ни

есть в делах человеческих, / И огненный Бог, что ни создал в нашем мире, - /

Все это я, Философия, ношу в своей груди". Делам человеческим посвящена

верхняя надпись: "Софией зовут меня греки, Латиняне - сентенцией, Египтяне

и халдеи меня основали, греки записали, Латиняне перевели, германцы

распространили (или развили)"[19].

В

четырех углах листа представлены в определенных соответствиях друг другу четыре времени года: лето - весна наверху,

зима-осень внизу; четыре ветра: эвр (восточный) - зефир (западный) вверху,

борей (северный) и аустер (южный) внизу; четыре элемента или четыре главных

природных стихии: огонь - воздух, земля - вода; четыре возраста: мужественность

и юность, старость и зрелость; четыре темперамента: холерический - сангвинический,

меланхолический - флегматический.

Овальная

гирлянда в центре разделена также на четыре сегмента, каждый из которых состоит

из ветвей растения, выступающего знаком какого-либо времени года: весну

представляет лавр, лето -ветви винограда со спелыми гроздьями, осень - клен,

зиму - дуб.

Четыре

круглых медальона отмечают те основные ступени в развитии философии как суммы

человеческого знания, которые упомянуты в надписи. Они следуют друг за другом

по часовой стрелке, первый посвящен "египетским священникам (или жрецам) и

халдеям"

(илл. 9), их представляет Птолемей, и весь их этап может быть

истолкован как пребывание философии в лоне религии, связанной с культом солнца

и занятиями астрономией. Соседство элемента огня, вообще считающегося связанным

с теологией, не кажется здесь случайным. Второй медальон отдан греческим

философам, их представляет Платон

(илл. 10), здесь философия выступает уже как

любомудрие в своем собственном виде (элемент философии - вода). Третий медальон

посвящен "латинским риторам и поэтам", их олицетворяют Цицерон и

Вергилий

(илл. 11); это этап, когда мудрость принимает эстетизированную,

художественную форму, сливается с поэзией, а также с музыкой и геометрией.

Такое представление обычно для неоплатонической стадии гуманизма. Сам Цельтис

организовал в 1502 году в Вене "Collegium poetarum et matematicorum"

-"Коллегию (сообщество) поэтов и математиков". Элементом поэзии

обычно был воздух, связанный с дыханием и слухом, и, возможно, через геометрию,

земля, как это видно здесь. Германские ученые и их представитель Альберт

Великий (Альберт фон Больштедт, 1193-1206(7)), которым посвящен последний

медальон, по-видимому, должны олицетворять этап в развитии философии, связанный

с моментом широчайшего синтеза всего доступного знания: как известно, Альберт

Великий был одним из родоначальников схоластики, учителем Фомы Аквинского,

пытался в опоре на переосмысленного Аристотеля создать единую систему

католического богословия, испытал на себе влияние арабо-язычной философии (Аль

Фараби, Ибн Сины), а наиболее оригинальными его трудами были

естественно-научные трактаты (о минералах, о растениях, о животных); в

результате, не создав самостоятельного учения, он прославился своими познаниями

и получил титул "всеобъемлющего доктора".

В

целом, гравюра Дюрера представляет собой первый и потому в высшей степени

знаменательный опыт воплощения средствами изобразительного искусства

философской суммы неоплатонической стадии ренессансного гуманизма. Здесь перед

нами по существу та формула онтологической премудрости времен Марсилио Фичино и

Пико делла Мирандола, которая позднее уплотнилась до аскетически скупой

эмблемы-знака, украшающего обложку изданий Варбургского института, знака,

совмещающего в неразрывной связи те же три среза бытия: MUNDUS (мир, природа), ANNUS (год, то есть

время), HOMO

(человек, а значит, история и культура). На самом деле уровней и слоев в этой

системе представлений было куда больше: сложными соответствиями и

взаимовлияниями в нее включались также планеты, драгоценные камни, травы и

цветы и пр.[20] Но основные компоненты здесь все же

уловлены. Система эта достаточно продумана и вместе с тем подвижна, допускает

изменения и варианты в зависимости от индивидуальных предпочтений и избранной

точки зрения. Так, обычно в Средиземноморье зимним ветром считается аустер, а

борей - осенним. Цельтис предложил свою схему, характерную для земель к северу

от Альп. Однако, наиболее важное нововведение - это включение германской науки

как самостоятельной ступени в развитие мирового знания. Это было одним из характерных

проявлений национального самосознания, процесс которого в немецкой ренессансной

гуманистической культуре начала ХУI века был многим обязан именно Цельтису.

Хотелось

бы обратить специальное внимание на трактовку образов представителей не

новоевропейской стадии в развитии философии, каким является Альберт Великий, а

стадий ранних, дохристианских, которые, распространив на них термин, обычно

относимый лишь к греко-римской древности, можно назвать классическими. Это

старец с бородой в плаще с капюшоном и астролябией в руках, человек средних лет

с короткой, обрамляющей лицо бородой, в одежде с оплечьем, в причудливом

головном уборе, с рукой у пояса и молодой человек с коротко подстриженной

непокрытой головой, украшенной лавровым венком, в античном плаще и тунике.

Всем

нам хорошо знакомый грандиозный вариант решения пластическими средствами образа

неоплатонической суммы гуманистической ренессансной мудрости, какой несколько

позднее - в 1509-1511 годах - создало итальянское искусство в лице Рафаэля как

автора фресок Станца делла Сеньятура в Ватикане

(илл. 12), говорит о том, что

итальянцы не приняли германских новаций. Однако здесь мы также находим четыре

большие росписи, посвященные четырем духовным силам, "факультетам",

или формам проявления мудрости: теологии (илл. 13),

философии (илл. 14),

поэзии (илл. 15)

и юриспруденции, решенные как большие многофигурные композиции. Им

соответствуют четыре аллегорические фигуры на своде

(илл. 16), обозначающие те

же понятия, а между ними по четыре малых пространства, каждое из которых, в

свою очередь, разделено на две сцены-картины, помещенные одна над другой.

Верхние картины, выполненные гризайлью, изображают эпизоды из римской истории;

нижние, выполненные в цвете, представляют мифологические сюжеты. Все эти восемь

малых полей составляют цикл. Каждая вертикальная пара связана темой одного из

элементов или стихий природы, например, "Муций Сцевола, сжигающий свою

руку" и "Кузница Вулкана" - темой огня. Но "четыре

элемента" - это не единственная тема, связывающая картины между собой.

Каждая из двух серий, историческая и мифологическая, образует в своем

собственном порядке особый сюжет, который пронизывает и обогащает тему, общую

им обеим. Вместе они дополняют энциклопедическую программу Станцы. В каждой из

"римских" сцен одна из стихий побеждается доблестью или добродетелью:

вода - мужеством, огонь - терпением и т.д. Напротив, нижние красочные

мифологические сцены демонстрируют победы Любви, Амура. В итоге общая тема

цикла формулируется так: Любовь и Добродетель (Доблесть) господствуют над

элементами, то есть над мировыми стихиями, над миром.

Этот

цикл в сложных опосредованиях соотносится со сценами в пандантивах и

аллегориями. Здесь также сцены, связанные, например, с элементом

"воздух", ассоциируются с гением Поэзии, а три других пары картин с

изображением "огня", "земли" и "воды"

ассоциируются соответственно с Теологией, Юриспруденцией и Философией.

Интересно, однако, что, согласуя каждую духовную область с одним элементом,

Рафаэль, сверх этого, в изображении Философии, которой подвластны и земля, и

небо, характеризует ее в том числе и как "philosofia naturalis"

(илл.

17), то есть натурфилософию и объединяет в ней символы всех четырех элементов.

В одежде Философии нижний ярус светло-коричневого цвета с растительными

мотивами обозначает землю, далее зеленоватый с рыбами - воду, красный с

саламандрами - огонь и, наконец, верхний голубой со звездами - небо и воздух[21]

(илл. 18). Подбор цветов в зависимости от обозначаемых элементов у Рафаэля

близок к тому, что предлагал Альберти[22].

Но этот набор в ХVI

веке не был единственным: огонь ассоциировался и с красным, и с золотым, воздух

- и с голубым, и с белым, земля - и с коричневым, и с серым, и с зеленым, вода

- и с синим, и с белым, и с зеленым[23].

На

мой взгляд, в историко-культурном и духовном "пространстве" между

гравюрой Дюрера и комплексом Рафаэля, в русле близких идей и образных

представлений располагается и картина Джорджоне. Цельтис считал себя учеником

Фичино, посетил ведущие центры Италии, гордился дружбой со знаменитым

венецианским издателем Альдо Мануцио, состоял с ним в переписке. Тот, в свою

очередь, подписывал письма - "Альдо Мануцио - своему Цельтису", был в

курсе всех публикаций трудов своего германского адресата, высказывал пожелание

сам издать его произведения, но не издал[24]:

не исключено, что по причине содержащихся там слишком откровенных прогерманских

и антиитальянских, даже прямо антивенецианских высказываний. Новая книга

Цельтиса, его "Quator libri ", преподнесенная в дар императору

Максимилиану, не могла пройти в Венеции незамеченной, в особенности для членов

знаменитой Академии Альдина[25],

тем более, что в ее иллюстрировании принимал участие Альбрехт Дюрер. Первое

итальянское путешествие Дюрера относится к 1495 году. Венецианцы уже тогда

заметили и оценили его, а к 1505 году он приобрел в Италии и особенно в Венеции

такое признание как гравер, что его работы сделались не только широко известны,

но и активно подделывались[26].

Джорджоне,

как мы знаем, был связан с кругом Альдо Мануцио, сблизился с Дюрером во время

его второго приезда в Венецию в 1505-1506 годах, через него, по-видимому,

приобрел необходимые связи в немецкой колонии, так что в 1508 году получил от

нее заказ на росписи Подворья немецких купцов (Фондако деи Тедески). Из

окружения Альдо происходил и заказчик картины "Три философа" Таддео

Контарини, племянник (отец?) Пьетро Контарини, философа медиевизирующего

направления[27].

Одним из составителей программы

рафаэлевских фресок предположительно был Пьетро Бембо, венецианский патриций,

поэт-гуманист, позднее кардинал. Он появился в Риме в 1508 году, проведя перед

этим шесть лет при урбинском дворе и некоторое время при феррарском, но в

начале 1500-х годов он жил на родине, и вряд ли можно сомневаться в его

причастности к беседам в просвещенном кругу друзей и единомышленников Альдо.

Не

следует, разумеется, искать в картине Джорджоне полного соответствия концепции

Цельтиса и Дюрера. Хотя бы потому, что, исходя из требований своего

первоначального замысла, он должен был ограничиться тремя персонажами, и

закономерно, что он отбросил Альберта Великого, во-первых, как выразителя новых

немецких культурных претензий, а во-вторых, и еще более, как принадлежащего уже

сравнительно недавнему периоду новоевропейской истории. Он ограничился

мудрецами дохристианской поры, объединив греков и римлян - "латинских

поэтов и риторов" и Платона - в целостном образе античной культуры, вечно

юной, проникнутой идеей красоты и творческого вдохновения, а также заменив

восточного мудреца, призванного изображать Платона на гравюре Дюрера, на

подлинного отчетливо узнаваемого представителя Востока, связанного с хорошо знакомой венецианцам

арабо-мусульманской полуденно зрелой цветущей культурой, прославившейся тем,

что почти на пятьсот лет ранее европейцев вобрала в себя достижения греческой

мысли, сумела выработать вызывавшее всеобщее восхищение искусство

"красивой жизни" под сенью роскошных садов и звук журчащих фонтанов и

не знала себе равных в развитии медицины - науки о человеческом теле[28].

Изначально старая древнеегипетская и еврейско-халдейская мудрость,

мусульманство и греко-римская античность со времен Средневековья осмысливались

как основные исторические этапы на пути к царству Христа, чуждые, однако, идее

грядущего спасения и потому преодолеваемые Рождеством и Воскресением Спасителя[29],

а в неоплатонизме Фичино и Пико, в предпринимаемом ими небывалом общекультурном

и духовном синтезе они выступали уже как прямые провозвестники его прихода[30].

Сокращение

числа персонажей повлекло за собой, по-видимому, некоторое изменение и во всей

системе взаимных соответствий, привело к совмещению подчас в одном образе двух

разных начал.

Гравюра

Дюрера не имеет цветовой характеристики, но если довериться вызываемому ею

спектру цветовых ассоциаций, то элемент огня, дышащий пламенем восточный ветер

эвр, приносимый им зной, холерический темперамент, связывавшийся с разлитием

желтой желчи, требуют все вместе для старца, олицетворяющего теологию и

астрономию, золотисто-желтого плаща

(илл. 19). Его цвет, как свет тенью,

подчеркивается пурпурным тоном одеяния, который не только в сутанах

католических священников, но и в стихах самого Цельтиса, помещенных в

"Quator libri ", связывается с цветом созревших виноградных гроздьев,

символом осени, вина, таинства Евхаристии[31].

Философия

и медицина в образе арабского мыслителя и врача (это сходство персонажа

Джорджоне отмечалось давно) заявляют о себе в его костюме переливами голубого

шелкового оплечья

(илл. 20) - цвета воды, элемента, соответствующего философии,

и ярко алым пятном основного одеяния - цвета крови, что вместе дает ощущение

противоречивого совмещения горячего и прохладного, сочного, густого, телесного

и, напротив, легко и прозрачно текучего - сангвинического и флегматического

темпераментов

(илл. 20а)

Поэзия

(она же музыка и красноречие) и геометрия (вообще математика) в образе юноши

(илл. 21), будучи рождена, подобно всем родам художественного творчества под

знаком Сатурна, естественно располагается на соответствующей этой планете

февральской границе зимы и весны, белых чистых снегов и свежей изумрудной

зелени, обладает меланхолическим темпераментом и родственна сразу двум

элементам -земле и воздуху.

(илл. 21а).

Над

головой юного поэта-геометра поднимается дерево с мощным стволом,

раздваивающимся на небольшой высоте и образующим далее сложно разветвленную

крону

(илл. 22). Оно узнаваемо: это так называемый черешчатый или летний дуб

(Quercus robur), одно из наиболее распространенных лиственных деревьев Европы,

встречающееся от Испании до Урала. Он достигает возраста шестисот-восьмисот

лет. До двадцати-тридцати лет характеризуется гладкой серой корой, в более

позднем возрасте она темнеет. Особенно характерен его зимний силуэт, лишенный

листьев. Массивные ветви обрамлены переплетением сучьев угловатых очертаний,

образующих подобие сложного графического узора[32].

Дуб без листьев на фоне светлого неба - таков образ зимы у Джорджоне, рожденный

по эту сторону Альп, в отличие от заальпийского, северного образа в гравюре

Дюрера с его захваченной морозом листвой и ледяными сосульками.

Насупротив

зимнего дуба трепещет нежной листвой, просвеченной солнцем, молодой лавр, дитя

весны, а между ними небо и льющийся из глубины долины прозрачный воздух. Ветви

дуба заключают этот поток в свои темные четкие контуры-переплеты, превращая в

подобие застывшего хрустального витража, в поражающий своей остротой и

выразительностью рисунок-знак, пластический образ воздуха. Оттенок некоторой

условности, декоративной плоскостности в этом мотиве неоднократно привлекал

внимание исследователей, но понять природу этой условности до сих пор не

удавалось.

Вид

на открывающуюся внизу долину всегда воспринимается и описывается как общая

далевая перспектива - холмы, рощи, селения и пр.

(илл. 23) Но здесь отчетливо

различимо лишь одно строение, и как давно определил Ферригуто, это водяная

мельница [33].

(илл. 23 а).

Значит, внизу протекает река, вплетающая стихию воды в общую ткань природы.

Прямо

перед лицом юноши углубление в скале, никакая не пещера, как часто хотят

видеть, и даже не грот, а рыхлое темно-коричневое, свежевскрытое нутро земли,

сама земля, не как мир или планета, а как вещество, элемент. Это верно

почувствовал Вильгельм Гаузенштейн, написавший по поводу картины Джорджоне:

"Mir heisst das Bild: die Erde"[34].

Реставрация

1949 года открыла в углублении скалы источник и ветви плюща и смоковницы -

традиционные христианские символы греха и спасения.

Наконец,

позади философа в красном видны серовато-коричневые стволы характерной как бы

трубчатой формы и золотистая листва

(илл. 24). Это клен полевой или паклен

(Acer campestre), распространенный в Западной, Средней и Восточной Европе,

однако более теплолюбивый, чем хорошо нам известный остролистый или

платановидный клен (Acer platanoides). Ствол покрыт серовато-бурой

растрескавшейся корой, листья пятилопастные: две лопасти маленькие, а три

основные имеют каждая еще по три закругленных выступа[35].

Именно такие листья изображены в гравюре Дюрера. Джорджоне воспроизвел их

свободной кистью, очень бегло, но со знанием дела. Это образ осени.

Заходящее

(или восходящее) солнце, как предполагают ученые, возможно, было написано

Себастьяно дель Пьомбо, который, по свидетельству Микиэля, заканчивал картину.

Оно освещает далевой пейзаж, а передний план освещен слева сверху сиянием

восходящей звезды. Оба источника света достойны символизировать огонь и

"огненного Бога, сотворившего мир", о котором говорится в подписи на

гравюре, как, разумеется, и единосущного ему Бога-Сына.

С

теорией элементов издавна связывалась идея всеобщего превращения,

взаимоперехода, рождения, умирания и нового возрождения, иначе говоря,

круговорота, аналогичного временному. Элементы воплощали вечное движение и

вместе с тем вечность существования, идею единства во множестве. С них идея

сочетания вечности и движения переносилась и на человеческую историю. Элементы

не просто переходят друг в друга, они величайшие враги друг друга, но еще более

в них любви, в которой они соединяются и сливаются, так что от их смешения и

союза рождаются все вещи на земле. И чем больше единства и дружбы в их

соединении, тем более благородна и совершенна смесь, которая из них получается.

Когда это смешение доходит до вершины, до абсолютного предела, то возникает

тело столь совершенное, что оно способно получить наиболее благородную форму,

какая только ни есть на земле - форму человека[36].

Совершенство этой прекрасной формы среди форм природы являют нам герои

Джорджоне, каждый - живой образец красоты в своем роде. При разнообразии

костюмов и облика все они - в античных сандалиях, что свидетельствует об их

равной принадлежности к единому миру идеальных образов классической древности.

Цветам

их одежд присуща особая полнозвучность, подчеркнутая концентрация красочного

пигмента и ровная, как бы эталонная или воистину элементарная чистота, ранее не

находившая себе объяснения и казавшаяся неожиданной после живописной гибкости,

тонкости и богатства цветовых переходов "Юдифи" или "Мадонны Кастельфранко",

очевидно предшествующих "Трем философам", если судить по особенностям

трактовки формы. В колорите, как и в изображении безлистных ветвей дуба на фоне

неба, ощущается специфическое напряжение образной ткани, когда семантика, чуть

заметно обособляясь, вдруг обнаруживает себя, как бы поднимаясь наверх из

глубин поэтики, в целом совсем иной по своей природе - не

знаково-символической, а художественно-образной, органической. По законам

последней символические цвета элементов - это также основные, взаимодополняющие

друг друга компоненты единой колористической гаммы, составляющие знаменитое

венецианское полногласие, поданной здесь Джорджоне почти на уровне

интенсивности и чистоты звучания средневековых или раннехристианских образцов.

Вместе с тем они уже приведены к новому согласию на гармонической хроматической

основе, строй которой определяет теплый тон карнации и мягкая светоносность,

пронизывающая, подобно блесткам золота в одеждах персонажей, все

колористическое целое картины - от неба до темных стволов деревьев и коричневой

массы скалы.

Свет,

присутствующий в цвете, придает его определенно очерченным локальным пятнам

скрытую жизнь, едва ощутимое внутреннее движение - как бы незримое струение:

цвет полнится, его энергия мягко и неслышно растет, подъемлется, подступает к

краям формы и замирает в молчаливом горении вблизи положенного ей закономерного

предела.

Расположение

фигур в пространстве напоминает правую часть типичного венецианского

"Сакра конверсационе" - "Святого собеседования", только

центральная часть, обычно занимаемая образом божества, здесь отведена образу

природы, огромного мира во всей полноте его стихий, времен и эпох. Герои здесь

одни, но их уединение - это удивительное по своей интимной проникновенности и

свободной естественности пребывание-предстояние перед ликом бытия, объемлющего

все во всем.

Рафаэль

воссоздал гуманистическую "сумму" Ренессанса средствами

монументально-декоративного фрескового комплекса, сочетающего исторические

персонификации с портретами конкретных исторических лиц, с аллегориями,

иносказаниями и пр., связав своих разнородных персонажей моментами общего

движения, определяющими их духовную (но понятую как пластическая, ритмическая и

динамическая) активность в пределах идеальной пространственно-архитектонической

структуры. Образ Джорджоне, потенциально заряженный близким по объему и

характеру содержанием, решен средствами масляной живописи в формах впервые им

создаваемой камерной станковой картины нового

типа (илл. 25). Характеризуя главную особенность творческого облика Джорджоне,

Б.Р. Виппер прибег к сопоставлению: "У Микеланджело в центре - гражданские

чувства, мысли о родине, республиканские идеи; у Леонардо - научные проблемы,

эксперимент; у Джорджоне - просто жизнь, ее непосредственное чувственное

дыхание"[37]. Мы уже

знаем, что жизнь у Джорджоне вовсе не проста, и тем не менее всеохватный

онтологический образ мира он претворяет в живую и целостную картину природы, в

пейзаж. Потрясающее воображение, поистине взрывающее возможности всякой

фантазии громоподобное рандеву трех великих культур у порога христианской эры

он подает в мягких человечных интонациях "святого собеседования" как

одухотворенное сопребывание трех людей, воспринимаемых отнюдь не как аллегории

и олицетворения, а через непосредственное ощущение всей жизненной полноты и

богатства их идеально-реальной природы. Именно так, как живые и целостные, хотя

и идеальные образы, воспринимаем мы героев древних мифов и сказаний, во всей их

чувственной непосредственности. И в картине Джорджоне мы также соприкасаемся с

мифологическими персонажами, но представителями не греко-римского

космологического мифа, а нового, ренессансного культурного мифа о человеке,

равном Богу. И суть этого мифа также раскрывается в непосредственном

переживании красоты людей и природы, окружающей их чуткой тишины, разлитого в

ней настроения ожидания и скрытого напряжения, ощутимого в контрасте потаенного

сумрака скалы и возгорающегося свечения. Впечатление волнующего пребывания

вблизи чего-то сокровенного и возвышенного становится достоянием субъективного

мира зрителя.

Источником

этого впечатления в уникальном творении Джорджоне становится включение

ренессансного онтоса во всем его грандиозном объеме в плоть конкретной ситуации

- в ткань легендарного повествования о том, как .древние мудрецы по трое, из

поколения в поколение, от отца к сыну проводили три дня каждого месяца на

высокой горе в ожидании звезды, появление которой им было предсказано пророком.

Зимы и весны, старость и юность сменяли друг друга и вновь возвращались,

оставаясь навсегда здесь, в своем вечном круговороте, и вечным было ожидание и

предчувствие близости абсолютного, некоего высшего предела совершенства,

идеального максимума - того ослепительного света, жаждой которого еще со времен

Данте был пронизан весь Ренессанс.

Небольшой постскриптум.

В Музее изящных искусств в Камбрэ находится картина "Астрологи или

Аллегория наук" Жака де Лажу (Jacques de

la Joue; 1686/7 - 1761), экспонировавшаяся в 1978 году в ГМИИ им.

A.C. Пушкина в Москве на выставке произведений из музеев Франции, носившей

название "От Ватто до Давида". В центре композиции, под сводами

овальной постройки, изображены три персонажа. Один, длиннобородый старец в

просторном одеянии, покрывающем также его голову, стоит возле огромного

глобуса, положив руку на металлический обод. Рядом с ним стоит человек зрелых

лет в чалме, с короткой бородой. Он указывает жезлом на молодой месяц

-"полумесяц" (Луну), знак и образ мусульманского мира, - видимый в

проеме здания, открывающемся в пейзаж. Слева от них обоих на земле сидит юноша

уже не в восточном, а в европейском костюме: на нем синяя куртка с кружевным

воротником, синие короткие штаны, чулки и башмаки, красный берет, смесь

театрального и реального, моды ХУП и ХУШ веков. Он большим циркулем,

поставленным вертикально, измеряет что-то на листе бумаги (геометр?), но

смотрит вверх, в сторону двух других героев. В нише между колоннами - фонтан,

украшенный традиционной фигурой лежащей обнаженной нимфы с кувшином, из

которого льется вода. В проем слева видна густая синева пейзажа (воздух), а

также дворцовая каменная ограда и башня, на которой другие "ученые"

наблюдают восход (заход) Солнца (огонь). По стенам вьется плющ; как

архитектонический мотив, украшающий здание, изображены гирлянды лавра; справа

на земле - виноградная лоза. Здесь также видны атрибуты героев - секстант,

таблицы с еврейскими письменами, с градусной сеткой, чертежи и пр. Вновь три

возраста человека воплощают три этапа в развитии знания - древнееврейскую

(библейскую), арабскую и новоевропейскую науку; опять образы ученых

сопровождаются изображениями четырех основных природных субстанций, четырех

элементов, а растения символизируют смену времен года и саму вечность (плющ).

Конфессиональный и профетический момент здесь не прочитывается - на дворе век

Просвещения. Но старая универсальная образная поэтика продолжает привлекать

внимание художников. Каким путем содержащееся в картине Джорджоне

идейно-образное "послание" дошло до Жака де Лажу, мы не знаем. А

хотелось бы узнать.

Опубликовано в: Из

истории зарубежного искусства. Материалы научной конференции "Випперовские

чтения - 1988. М., 1991. С. 67-85.